厚生労働省の若手職員が部局の垣根を越えて結集し、柔軟な発想に基づいた政策を検討・提言する「女性活躍検討チーム」(通称「厚生労働省ジョカツ部」)が立ち上がった。

厚労省においても、企業が主体的に長時間労働を是正し、労働者が育休を取得できるようにすることは、今後の「働き方改革」における課題だと捉えられている。

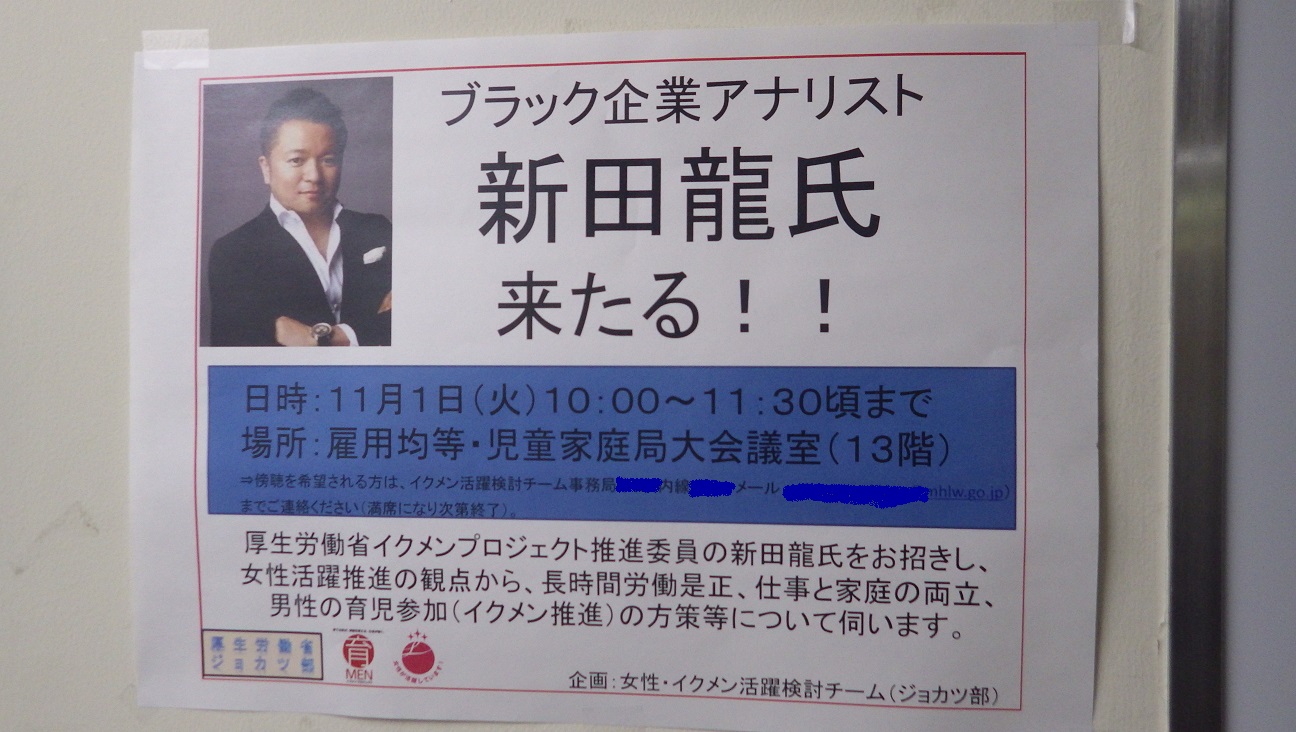

そんな中ブラック企業アナリストは、企業の長時間労働の実態、そして労働者の本音を代弁する立場として検討会にお呼び頂き、チームメンバーの皆さまに対して熱弁を振るってきた。

【省内の様々なところで掲出されたブラック企業アナリストポスター】

テーマは

「長時間労働はなぜ起こり、なぜ改善されないのか」

「改善のために必要な方策とは」

「男性の家事・育児参加を増やしていくためには」

といったものだ。

せっかくなので、一部を本稿でも公開しておく。

<長時間労働はなぜ起こり、なぜ改善されないのか>

様々な原因が混在している。列挙すると…

・長時間労働=生産増=売上増=高評価 という図式で高度成長期を乗り越えた「成功体験」から抜け出せない

・単にそれが「一番褒められる働き方」だから、皆がそうしてしまう、という評価の仕組みの問題

・やる気や能力はないが、「定年まで組織にぶら下がるためのサバイバル戦略」としてやらざるを得ない社員が存在

・戦後復興期、「国家による社会保障」の一部に「企業が国民を雇用すること」が組み込まれた経緯から、労働行政/判例として「解雇」は強く規制されるが、それ以外の「長時間労働」などは大目に見られている

・長時間労働を規制する法律はあるが、実質的にザル法であり、罰則も弱く、抑止力にならない

・労働基準監督官の数が足りず、チェック機能を果たせていない

・日本独自の「メンバーシップ制」と「無限定社員」という労働慣行。全員がトップを目指すという建前のもと、長時間労働も転勤・転籍・出向なども会社の思いのまま。この構造は、一部エリート(無限定社員)が高給の代償として重い責任と長時間労働を担い、多くのノンエリート(限定社員)は出世も大幅な昇給も見込めない代わりに、ワーク・ライフ・バランスが充実しているという日本以外の国で大きく差異がある

悪意ある企業のみならず、労働法制、労働行政、労働慣行それぞれに「現状に見合わなくなった部分」があり、全体として制度疲弊を起こしている状態といえる。

・やる気や能力はないが、「定年まで組織にぶら下がるためのサバイバル戦略」としてやらざるを得ない社員が存在

・戦後復興期、「国家による社会保障」の一部に「企業が国民を雇用すること」が組み込まれた経緯から、労働行政/判例として「解雇」は強く規制されるが、それ以外の「長時間労働」などは大目に見られている

・長時間労働を規制する法律はあるが、実質的にザル法であり、罰則も弱く、抑止力にならない

・労働基準監督官の数が足りず、チェック機能を果たせていない

・日本独自の「メンバーシップ制」と「無限定社員」という労働慣行。全員がトップを目指すという建前のもと、長時間労働も転勤・転籍・出向なども会社の思いのまま。この構造は、一部エリート(無限定社員)が高給の代償として重い責任と長時間労働を担い、多くのノンエリート(限定社員)は出世も大幅な昇給も見込めない代わりに、ワーク・ライフ・バランスが充実しているという日本以外の国で大きく差異がある

悪意ある企業のみならず、労働法制、労働行政、労働慣行それぞれに「現状に見合わなくなった部分」があり、全体として制度疲弊を起こしている状態といえる。

<長時間労働をなくすために、労働者や企業へのアプローチとして考えられるものは何か>

長時間労働撲滅にあたっては様々な施策が考えられるが、もっとも影響力の大きい「センターピン」にあたるのが、「36協定における残業時間上限規制」と「インターバル規制」であると考える。

質疑応答もヒートアップし、予定時間を30分超過して終了。

チームの提言は、政府の「働き方改革実現計画」にも盛り込まれる予定である。

政策や法制のみに頼ることなく、主体的に長時間労働をなくしていく動きが求められるが、厚生労働省としても何が効果的な方策なのか、日々検討しているところである。

ぜひ我々からも、有益な政策をどんどん提言していきたいと考えているし、実際に反映されることを強く期待したい。